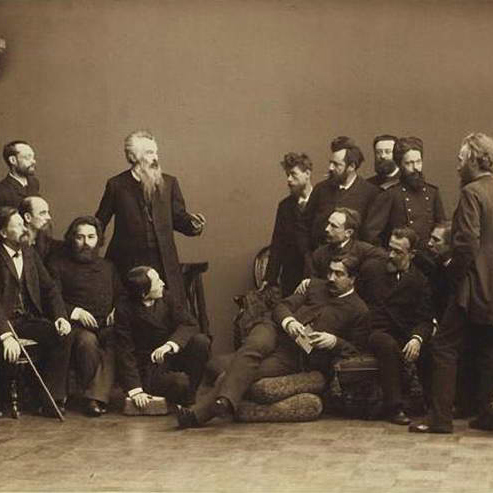

Передвижники

Товарищество передвижных художественных выставок – объединение российских живописцев второй половины XIX – начала XX века, феноменальное по своему масштабу и значению явление в истории русского изобразительного искусства, подарившее миру целую плеяду выдающихся живописцев.

Идеология сообщества формировалась вокруг идей народничества и в противовес эстетике строгого классицизма. Своей миссией Товарищество считало продвижение и популяризацию творчества русских мастеров, приобщение широких народных масс к высокому искусству посредством регулярного проведения передвижных выставок по всей стране. Ключевая же задача состояла в обеспечении коммерческого успеха художников. Как писал вдохновитель и предводитель объединения И.Н. Крамской: «только уверенность, что труд художника нужен и дорог обществу, помогает созревать экзотическим

...

растениям, называемым картинами». Экономически Товарищество функционировало на кооперативных началах, что гарантировало его участникам доход, пропорциональный количеству экспонируемых и продаваемых картин.

Как все начиналось

История Товарищества восходит к 1863 году, когда 14 лучших учеников Академии Художеств отказались сдавать выпускной экзамен. Конкурсная тема настолько не понравилась молодым людям, что они подали прошение Совету Академии разрешить каждому самостоятельно выбирать сюжеты, а не писать очередное религиозное или историческое полотно. В это время в учебных заведениях прогрессивной Европы увлечение неоклассицизмом уже давно сошло на нет, уступив место романтизму и реализму. Так и не получив ответа, юные революционеры покинули стены Alma mater. Несостоявшиеся выпускники Академии образовали артель в Санкт-Петербурге, а чуть позже нашли поддержку у московских коллег. Ряд художников подготовил проект нового союза, основные принципы которого сформулировал и подробно изложил в уставе Г.Г. Мясоедов (1834-1911). Он же в последующем реализовал блестящую финансовую схему, позволившую художникам не зависеть ни от поддержки государства, ни от благоволения меценатов. Прием в Товарищество проводился на основе голосования на общем собрании. Экспонироваться же могли не только члены общества, но и свободные авторы. Все работы без преференций проходили одинаково жесткий отбор.Выставочная деятельность

Первая экспозиция передвижников открылась 29 ноября 1871 года в залах Академии художеств и имела сокрушительный успех (в том числе и финансовый): за два месяца работы в столице ее посетили более 11 тысяч человек. Спрос на работы был феноменальный. Больше всего скупали пейзажи, бытовые и жанровые картины, в то время как религиозная и мифологическая тематика вызывала весьма слабый интерес интереса. Меценат Павел Третьяков приобрел для своего собрания не один десяток картин. Многие передвижники постепенно вступали в ряды академиков. Нельзя не отметить, что Академия проявляла дружелюбие и осуществляла посильную поддержку: предоставляла помещения для выставок, оказывала в некоторых случаях протекцию. При этом сами передвижники все еще самозабвенно спорили с академическими устоями. Спустя четверть века успешной работы внутри сплоченного сообщества назрел конфликт. Причины лежали на поверхности: разница в гонорарах, спад интереса, увеличение конкуренции, и, самое главное, окостенение и нежелание давать дорогу молодым живописцам. В 1901 году ряды передвижников покинули 11 художников. Официально Товарищество было распущено в 1923 году, за год до этого прошел его последний вернисаж. За свою длинную историю передвижники провели 47 выставок.Живопись передвижников

Важнейшая заслуга Передвижников заключается в том, что они создали реалистическое искусство, которое должно было показывать самую суть русской жизни. Их картины несли тяжелый отпечаток социальной повестки, а выписанные на них характеры вызывали соучастие и сострадание. Быть художником-реалистом означало не столько конспектировать подробности быта, сколько передавать типичность ситуаций и характеров.Бытовой жанр

Главной темой становится изображение народной жизни. Живописцы выбирали повседневные сюжеты: сцены уличной жизни, застолья, встречи, размеренный ход будней. Иногда они описывали яркие стороны народного быта: свадебные церемонии, празднества, сцены охоты, крестные ходы. Многие жанровые полотна передвижников кажутся чересчур прямолинейными и повествовательными, часто нарочито трагическими, тем не менее, и по сей день каждое из них трогает до глубины души, побуждая зрителя волноваться и сопереживать. В бытовом жанре писали В.Г. Перов (1834-1882), Г.Г. Мясоедов (1834-1911), В.М. Максимов (1844-1911), В.Е. Маковский (1846-1920), Н.А. Ярошенко (1846-1898) , В.Д. Поленов (1844-1927) и многие другие.Пейзаж

Лиризм, теплота, нежная любовь к родным просторам, с которой художники-передвижники изображали разные уголки русской земли, сделали пейзаж одним из самых значительных жанров сообщества. Родоначальником реалистического пейзажа считается А.К. Саврасов (1830-1897), чья работа «Грачи прилетели», представленная на самой первой передвижной выставке, принесла ему славу и известность, впоследствии став хрестоматийной и по-настоящему архетипической. Простотой и совершенно не примечательный сюжет наполнен тонким колоритом: здесь есть нежнейшие оттенки сиреневого, золотого, голубого, розового. Грязный снег и угрожающее возможным снегопадом небо не выглядят удручающе или пугающе. Наоборот, каждый мазок здесь кричит о пробуждении природы, скором приходе долгожданного тепла. И.И. Шишкин (1832-1898), Ф.А. Васильев (1850-1873), А.И. Куинджи (1842-1910), И.И. Левитан (1860-1900) – целая плеяда пейзажистов, заставивших зрителя увидеть красоту, стать и силу русской природы.Исторический жанр

Исторические, религиозные и сказочные сюжеты русской культуры стали для авторов настоящим источником вдохновения. История России разворачивается на полотнах передвижников в своем подлинном величии. Здесь есть место драматическим событиям (В.И. Суриков (1848-1916) «Утро стрелецкой казни»), столкновению страстей (И.Е. Репин (1844-1930) «Иван Грозный и его сын»), торжественности (И.Е. Репин «Торжественное заседание государственного совета») и эмоциональности (И.Е. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»). Иная сторона исторического жанра – обращение к русскому фольклору и возрождение народного стиля. На этом поприще невероятных высот достиг В.М. Васнецов («Витязь на распутье», «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Аленушка», «Три богатыря», «Иван Царевич на сером волке»). Объединив таинственную обстановку средневековья со сказочными народными мотивами он стал первым проповедником «русского стиля» в рамках зарождающегося модерна. Батальные сцены завораживали В.В. Верещагина. Основные работы он посвятил русско-турецкой войне, с фотографической точностью изображая детали военного быта.Портрет

Реалистичный портрет оказался совершенно новым явлением в русском живописном искусстве. Созвездие великих художников, среди которых были И.Е. Репин (1844-1930), В.Г. Перов (1834-1882), И.Н. Крамской (1837-1887), Н.Н. Ге (1831-1894) и другие, писали не просто портреты, но характеры, наполняя персонажей тонким психологизмом. Кисти мастеров передавали основные черты личности героя: это мог быть ясный ум, безмятежность, сдержанность, воля, а могли быть грусть, обида, надменность, внутренняя драма и надлом. Одни картины изображали фигуры угнетенных людей, другие – народ в его естественной среде, за любимым занятием, сосредоточенным и погруженным в работу. Посыл, тем не менее, был один: показать правду жизни, передать натуру без обмана и украшательств.